家族の話に触れられたくない。中学生の息子は若年性認知症の母の存在を隠して

-

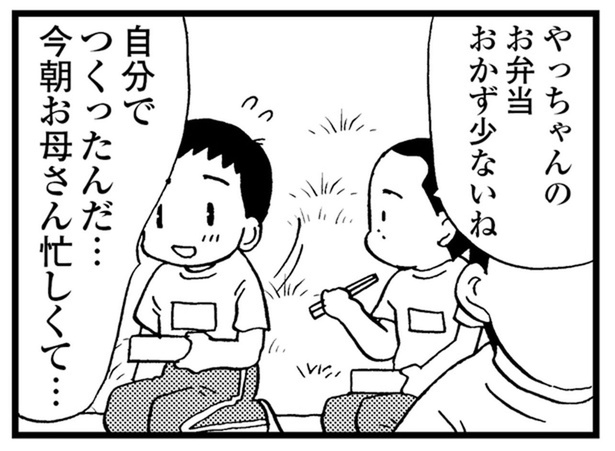

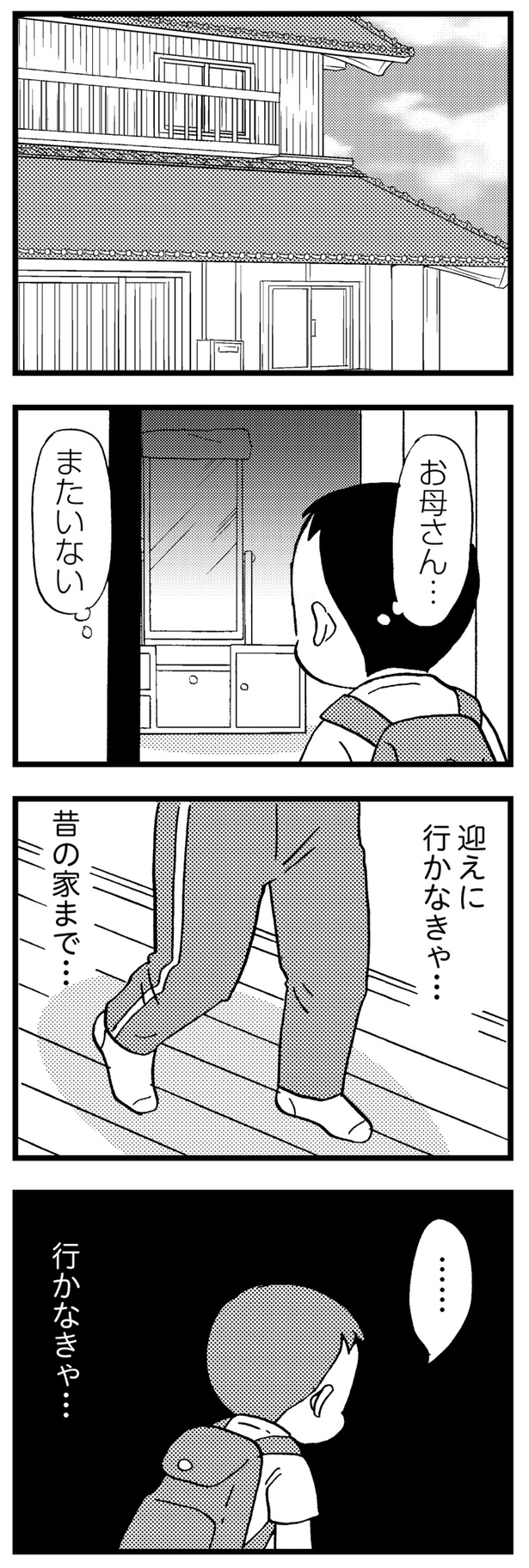

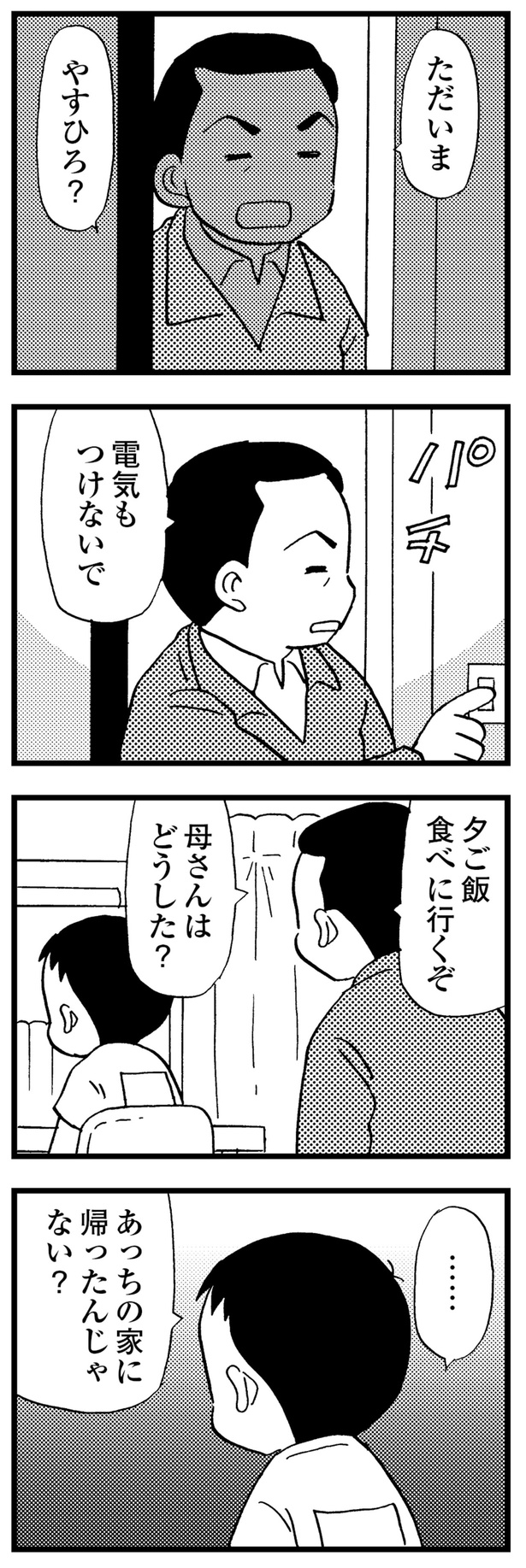

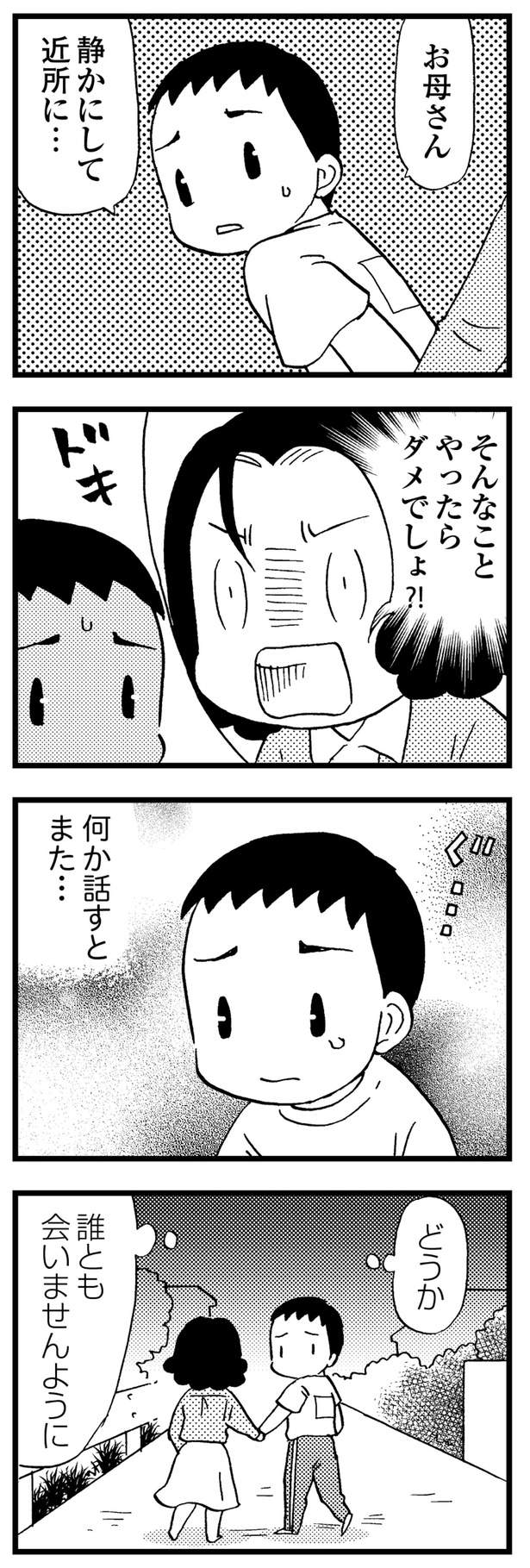

「バカにしてるんでしょ!」「いいかげんにしてよ」明るく優しかった母が鏡に向かって一人激しく怒る姿…。それは、若年性認知症の始まりでした。「何が起きたのか分からなかった」と話すのは、当時まだ小学生だった美齊津康弘(みさいづやすひろ)さん。次第に母の病状は進行し、料理や掃除をはじめ、自分の入浴すらもままならない状態になってしまいます。息子としての使命感、そして友達と同じように学生生活を送りたいという葛藤を抱えながらも、美齊津さんは症状が進行する母の世話に追われる日々を送ることに。

もしも、家族の世話を子どもがせざるを得ない状況になったら? 美齊津さんの経験を知ることは、「ヤングケアラー」について考えるきっかけになりそうです。

※本記事は原案/美齊津 康弘、漫画/吉田 美紀子の書籍『48歳で認知症になった母』から一部抜粋・編集しました。

小学5年生が背負っていた誰にもわかってもらえないという孤独感、人生を変えてしまうほどの壮絶な経験の数々。まず私たちにできることは、そのような「ヤングケアラー」の存在を知ることです。

「母の認知症が進行していくに従い、どんどん不安が大きくなっていきました。今まで頼りになる存在であった母が崩れていくことへの不安、それに伴い自分の生活がこの先どのように変わってしまうのか分からない不安に常に怯えていました。

最初の頃は母の行動や言動を受け止めることができず、『これは夢に違いない。ある日目が覚めたらお母さんは元通りになるはずだ。』といつも考えていました。」と語ってくださった美齊津さん。

美齊津さんが背負っていた、誰にもわかってもらえないという孤独感には胸が締め付けられます。

著=原案/美齊津康弘、漫画/吉田美紀子/『48歳で認知症になった母』

- 記事一覧に戻る